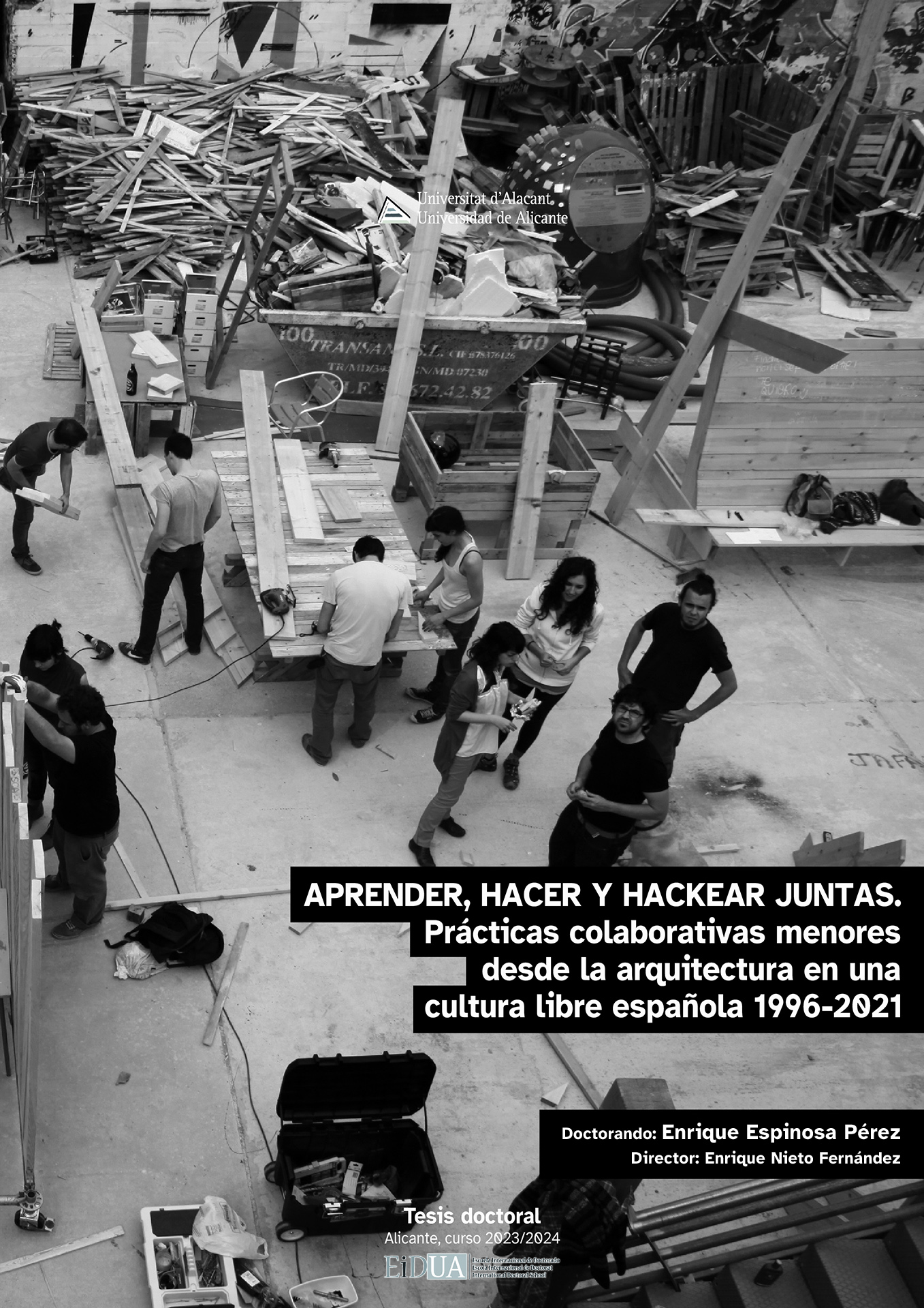

Aprender, hacer y hackear juntas. Prácticas colaborativas menores desde la arquitectura en una cultura libre española 1996-2021

Esta tesis indaga en una red de prácticas arquitectónicas-urbanísticas que se despliega en España durante 25 años, entre 1996 y 2021*. Estos casos, reconocidos bajo una modalidad de estructura profesional denominada “colectivo”, encierran en realidad una gran multiplicidad de condiciones y cualidades que dan cuenta de la polisemia de ese término y de la necesidad no tanto de una redefinición semántica y disciplinar del vocablo, como de una descripción de los modos de organización y acción de dicha figura.

Estas prácticas, que en general emergen en los años de expansión de internet y optimismo digital (1996-2007), que crecen, se desarrollan y popularizan en los años de crisis inmobiliaria (2008-2015), y que colapsan o se estabilizan y reformulan en los pocos años en los que el municipalismo se transforma en polarización (2015-2021), suponen una alternativa al modelo organizativo jerárquico del estudio de arquitectura que da soporte a una práctica disciplinada y mayúscula orientada al proyecto de edificación y a las figuras del planeamiento urbanístico. Concretamente, esta investigación se centra en la práctica de Zuloark, Basurama, Pez Estudio y Recetas Urbanas (apareciendo también otros como Laboratorio Urbano, Areaciega, Lacol, Straddle3, Todo por la Praxis o la Red de Arquitecturas Colectivas).

En esta tesis se entretejen la autoetnografía, un trabajo etnográfico de trece años y lecturas de textos tanto arquitectónicos como procedentes del pensamiento contemporáneo o de los estudios de la ciencia y la tecnología, lo que ha permitido profundizar en los cómos de las prácticas abordadas. A través de la descripción de las metodologías de colaboración, aprendizaje y producción, de la construcción de las agendas disciplinares propias o de ciertos modos de conexión con la realidad urbana que los casos de estudio despliegan (administrativa, participativa, política), se construyen los dos argumentos principales de esta tesis: primero, estas prácticas están emparentadas con los modos de hacer de la cultura libre y suponen una comunidad-público recursiva (Kelty, 2008) que opera en red, cuidando un modo de hacer ciudad abierto, modulable, participativo, ecofeminista y hacker; segundo, estas prácticas conforman una genealogía de arquitecturas menores (Stoner, 2012) que desafían los modos de hacer ciudad propios del capitalismo neoliberal, a la vez que ofrecen una de las múltiples posibles líneas de respuesta y resistencia ante los retos urbanos de un mundo en crisis.